Technologieentwicklung auf der atomaren Ebene

Nanotechnologie Düren - Technologieentwicklung auf der atomaren Ebene zwischen Köln und Aachen.

Herzlich willkommen

Die Nanotechnologie umfasst die gezielte Herstellung, Charakterisierung und Modellierung von Materialien und Systemen auf der Mikro-/Nanoskala.

Was bedeutet "nano"?

Der Begriff "nano" kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg. Ein Nanometer (nm) ist ein Milliardstel eines Meters. Ein DNS-Strang ist 2,5 Nanometer, ein Proteinmolekül 5 Nanometer, ein rotes Blutkörperchen 7.000 Nanometer und ein menschliches Haar 80.000 Nanometer breit.

Naturheilpraxis Arndt Leonards für ganzheitliche Unterstützung bei Risiken in Medikamenten, Lebensmitteln, Impfungen, Kosmetika, Lacken, Verpackungen, Energie- oder Computertechnik im Dürener Kreis zwischen Köln und Aachen.

Technologieentwicklung auf der atomaren Ebene

Die Nanotechnik, basiert auf den Nano-Forschungsgebieten zu Grunde liegenden Größenordnung der Nanopartikel vom Einzel-Atom bis zu einer Strukturgröße von 100 Nanometern (nm) - Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10−9 m).

Benannt nach dem griechischen Wort „nanos“ = „Zwerg“ ist die Nanotechnologie die Forschung und Technologieentwicklung auf der atomaren Ebene in einer Größenordnung von einem bis einhundert Nanometern. Der Durchmesser eines menschlichen Haares ist fünfzigtausend mal größer.

Nanomaterialien haben neuartige Eigenschaften und können damit neuartige Gesundheitsisiken hervorrufen. Nanopartikel haben im Vergleich zu grösseren Partikeln derselben chemischen Zusammensetzung sehr grosse Oberflächen, was zu erhöhter chemischer Reaktivität führen kann.

Nanopartikel werden bereits heute in vielen Bereichen eingesetzt – ob in Lebensmitteln, Verpackungen, Textilien, Düngemitteln, Autozubehör oder Kosmetika. Können wir die Nanotechnologie in allen Bereichen ethisch vertreten?

Was sagt die Politik und welche Gesetze regeln die Nanotechnologie? Wie werden wir als Verbraucher*innen informiert und geschützt? Wenn uns neue Technologien buchstäblich zu Leibe rücken, wird die Diskussion um ihre Chancen und Risiken verschärft.

So stehen Anwendungen der Nanotechnologie in Medizin, Ernährung und Kosmetik besonders in der öffentlichen Diskussion. Unsere Autoren haben beobachtet, dass dabei nicht allein überprüfbares, irrtumsfreies, nachvollziehbares Wissen Fakten eine Rolle spielen.

Die nanoskaligen Partikel haben leichteren Zugang zum Körper von Mensch, Tier und Pflanze. Die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme der Nanopartikel in Zellen, Gewebe oder Organe ist verstärkt.

Kleine Nanopartikel können sogar in den Zellkern aufgenommen werden. Nach der Aufnahme in die Körperbestandteile können Nanopartikel toxische Eigenschaften entwickeln, so durch deren chemische Zusammensetzung, Partikelform, Oberflächenstruktur, Oberflächenladung oder katalytischen Eigenschaften.

Die Form, die Ladung oder Grösse können auch das kinetische Verhalten der Partikel, etwa die Adsorption, Verteilung oder metabolische Effekte beeinflussen. Tatsächlich haben sich bereits verschiedene Nanopartikel als toxisch in Gewebe oder Zellen erwiesen.

Das derzeit laufende Programm nanoGesund hat zum Ziel, die bisher bekannten Risken der Nanotechnologie für den Menschen aus unserer Umwelt zu recherchieren und die hierzu publizierten Studien zu erfassen.

Der hier vorliegende Bericht umfaßt neben den öffentlich zugänglichen medizinischen Datenbanken auch Quellen von Organisationen und Firmen, sowie die von Seiten der EU publizierten Programmaktivitäten bis Ende 2005.

Eine bisher schon weitgehende Erfassung der mit dieser Thematik beschäftigten Institutionen ist kürzlich bereits von der TEMAS AG veröffentlicht worden und dient als Basis für diesen Report.

Es ist nicht das Ziel dieser Studie, die bio- und nanomedizinische Anwendung von Nanopartikeln im Sinne von Arzneimitteln zu erfassen.

Hierzu gibt es hinreichend Erfahrung der letzten 30 Jahre und die jeweiligen Risiken die sich für den Patienten in derzeit laufenden klinischen Studien ergeben unterliegen generell einer sehr sorgfältig gestellten Risiko/Nutzen Abwägung.

Im weiteren Verlauf des Projektes soll dieser Bericht und die damit verbundene Literaturrecherche dazu dienen, eine Literatur-Datenbank für den Bereich Gesundheitsbewertung der Anwendung von Nanotechnologien aufzubauen.

Wenn man den Begriff nicht zu eng fasst, dann sind nur der Name und die heutigen Möglichkeiten neu an der Nanotechnologie. Nanopartikel, also feinste Teilchen, die auch unter sehr guten Lichtmikroskopen nicht zu sehen sind, nutzt der Mensch hingegen schon sehr lange.

So haben bereits die Ägypter vor rund drei Jahrtausenden Tinte mithilfe von Rußteilchen hergestellt, die nur etwa 20 Nanometer oder anders ausgedrückt 20 Milliardstel Meter groß sind.

Im Mittelalter hat man rot gefärbtes Glas für Kirchenfenster mit "nanofeinen" Goldteilchen angefertigt. Und schon in den 1920er Jahren wurden Autoreifen mit winzigen Teilchen amorphen Kohlenstoffs beschichtet und damit leistungsfähiger gemacht.

Erst mit der einsetzenden "Nano-Euphorie" erhielten dann längst auf dem Markt befindliche Produkte die Vorsilbe "nano".

Aber was ist dran an der Nanotechnologie und was löst die aktuelle Popularität der Thematik aus? Zunächst einmal ist zu klären, was Nanotechnologie überhaupt ist.

Nanotechnologie befasst sich, allgemein gesprochen, mit Strukturen, die unterhalb einer Größe von 100 Nanometern, beziehungsweise 0,1 Millionstel Metern, liegen.

Dies sind Dimensionen, die sich von einem klassischen Lichtmikroskop nicht mehr darstellen lassen, sondern nur mit modernen hochleistungsfähigen Elektronenmikroskopen für das menschliche Auge sichtbar gemacht werden können.

Damit ist auch schon ein Großteil der Erklärung gegeben, warum Nanotechnologie im engeren Sinn ein Resultat unserer heutigen Zeit ist.

Obwohl es bereits früher Nanoteilchen gab und der Mensch sie für seine Zwecke mehr oder weniger gezielt eingesetzt hat, schufen erst die relativ neuen technischen Entwicklungen, wie das Rasterelektronenmikroskop, die Voraussetzungen für weitere technische Fortschritte im Reich der Zwerge ("Nano" von altgriechisch "Zwerg").

In diesen Dimensionen verändern sich die Eigenschaften von Materialien mitunter radikal: Stoffe, die den elektrischen Strom normalerweise nicht leiten, können in der Nanodimension hervorragende Leiter sein, chemisch nicht reaktionsfähige Stoffe können höchst reaktiv werden, Farbe, Härte etc. sind anders als bei Materialien unserer Wahrnehmungswelt.

Dies hängt damit zusammen, dass die Oberfläche von Nanopartikeln im Vergleich zu ihrer Masse gigantisch zunimmt und sich viel mehr Atome an dieser Oberfläche befinden, welche das Material wiederum viel reaktiver machen können.

Ein weiterer entscheidender Aspekt für das im Vergleich zu größeren Materialeinheiten andere Verhalten von Nanomaterialien ist, dass auf der Ebene von einzelnen Molekülen und Atomen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten unserer Anschauungswelt quantenphysikalischen Effekten weichen.

Wer haftet im Ernstfall?

Die Gefahren der Nanotechnologie sind so vielfältig wie ihre Einsatzgebiete. Da es noch an quantitativen empirischen Daten fehlt, ist es schwer, die Haftungsrisiken einzuschätzen.

Zudem existiert bis jetzt noch kein eigenständiges Nanotechnologiegesetz. Für eine rechtliche Betrachtung sind daher verschiedene Normen zu berücksichtigen, insbesondere das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) oder das Arzneimittelgesetz (AMG).

Der Begriff "nano" kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg. Ein Nanometer (nm) ist ein Milliardstel eines Meters. Ein DNS-Strang ist 2,5 Nanometer, ein Proteinmolekül 5 Nanometer, ein rotes Blutkörperchen 7.000 Nanometer und ein menschliches Haar 80.000 Nanometer breit. Zum Vergleich:

Ein Nanopartikel verhält sich in der Größe zu einem Fußball wie der Fußball zur Erde.

Durch die stark verkleinerte Partikelgröße kommt es bei Stoffen in Nanoform zu grundlegenden Änderungen der physikalisch-chemischen Eigenschaften.

Im Vergleich zu größeren Partikeln gleicher chemischer Zusammensetzung weisen Nanoteilchen eine höhere chemische Reaktivität, eine größere biologische Aktivität und ein stärkeres katalytisches Verhalten auf. Ursache dafür ist die bei gleichbleibendem Gesamtvolumen stark vergrößerte Oberfläche von Nano-Stoffen.

Stoffe wie etwa Titandioxid (Weißpigment als Lebensmittelzusatz), Siliziumdioxid (Rieselhilfe in Salz) oder unlösliche Vitamine wie Koenzym Q10 reagieren viel schneller mit anderen Stoffen und sind plötzlich wasserlöslich, wenn sie als Nanopartikel hergestellt werden.

Zudem können Nanopartikel aufgrund ihrer geringen Größe im Körper sogenannte Membranfenster von Darmauskleidungen, Lungenbläschen oder sogar Zellkernmembranen passieren.

Eine Frage der Definition: Was zählt zu Nanomaterialien?

Meist wird die Bezeichnung "nano" für Materialien, Systeme und Prozesse in einem Größenbereich von bis zu 100 Nanometern verwendet.

Als Nanomaterialien werden dabei solche Stoffe definiert, deren Größe in einer oder mehreren Dimensionen (Höhe, Breite, Länge) 100 Nanometer oder weniger beträgt, wodurch ihr Verhalten und ihre Materialeigenschaften beeinflusst werden.

Diese Definition ist jedoch nicht unumstritten. Viele Regierungsbehörden und Forschungsinstitutionen beziehen sich auf abweichende Maße:

So versteht die britische Regierung unter Nanomaterialien die Stoffe, die "in einer oder zwei Dimensionen bis zu 200 Nanometer" groß sind. Die US-amerikanische Lebensmittelbehörde (FDA) definierte Nanomaterialien als "Partikel mit Dimensionen unterhalb der Mikroskala, das heißt unter 1.000 Nanometer, die einzigartige Eigenschaften aufweisen".

Auch der BUND spricht sich gegen eine Begrenzung auf 100 Nanometer aus, da Partikel bis zu einer Größe von einigen Hundert Nanometern nanospezifische Eigenschaften aufweisen können.

Partikel bis zu einer Größe von mindestens 300 Nanometern sollten deshalb als Nanopartikel behandelt werden. Gleiches gilt für Zusammenballungen von Nanopartikeln (Agglomerate und Aggregate), die eine Größe von 100 Nanometern überschreiten, da auch sie an ihrer Oberfläche häufig reaktive Einzelpartikel aufweisen.

Gelangen Nanomaterialien in die Umwelt, kann auch die Gesundheit des Menschen betroffen sein.

Während der Nutzung von Produkten mit Nanomaterialien wie in Lebensmitteln, Verpackungen, Verbrauchergegenständen, Textilien, Kosmetika, Sonnencremen oder durch Produkte in der Landwirtschaft und Medizin kann es zu einer Exposition und damit zu einer möglichen Gesundheitsgefährdung des Menschen kommen.

Auf Entsorgungsebene spielen die Pfade (Abwasserreinigung, Deponien, Verbrennungsanlagen) eine wesentlich Rolle, wie es zu einer Exposition und Gefährdung des Menschen kommen kann. Heute steht die Exposition am Arbeitsplatz als Gefährdungspotential im Vordergrund.

Eine grosse Exposition des Menschen ist im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich, beim Einsatz von Textilien und im Gesundheitsbereich zu erwarten.

Anwendungen in den Informations- und Kommunikationstechnologien oder dem Energiesektor sind weniger problematisch, da hier die Nanomaterialien fest gebunden sind. In allen Fällen sind relevante Expositionsdaten mangelhaft.

Potenziale und Risiken der Nanotechnologie

Die Nanotechnologie bietet erhebliche Potenziale für ökologische Produktinnovationen, aber auch Risiken für die Umwelt und die Gesundheit. Hier bestehen laut UBA noch gravierende Wissenslücken.

Daraus ergibt sich ein umfangreicher Bedarf an Forschung und Regulierung. Dafür ist eine transparente und von Industrie, Forschung und Behörden anerkannte Bewertung nanotechnischer Verfahren und Produkte hinsichtlich ihrer Chancen und Risken für Umwelt und Gesundheit notwendig.

Wie das UBA berichtet, sind die Hersteller gefragt, aussagekräftige Daten zur Wirkung und zur Exposition ihrer Produkte bereitzustellen sowie die Umweltentlastungspotenziale zu dokumentieren - Nanotechnologie Düren.

Das UBA empfiehlt, dass die Verwendung von Produkten, die Nanomaterialien enthalten und frei setzen können – so lange ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt weitgehend unbekannt ist - möglichst vermieden wird.

Nano könnte man dadurch kennzeichnen, dass besondere Funktionalitäten aufgrund besonderer Eigenschaften von Materie auf der Skala von Atomen und Molekülen entstehen.

Das gilt sowohl für unbelebte als auch für lebende Systeme. Das zunehmende Verständnis von Nanosystemen findet nun erstmals Anwendung im komplexen Bereich von selbstorganisierten, lebenden Systemen, mithin in der Nanomedizin.

So hoch die Potenziale, so groß die Unsicherheiten. Nanoteilchen haben spezifische Stärken, bergen aber auch neue Risiken.

So stehen in der Nanomedizin Visionen von winzigen Transportkapseln, die Medikamente zielgenau im Körper absetzen sollen, Fragen gegenüber, was mit den Nanopartikeln nach getaner Arbeit geschieht.

Die winzigen Partikel können Zellmembranen durchdringen, sich möglicherweise in Organen anreichern oder im Atemtrakt Entzündungen hervorrufen.

Nanoobjekte hat es schon gegeben, lange bevor man sie so nannte. Entsprechend ist im Grunde jede Medizin auch nanobasiert, wenn sie nach den molekularen Ursachen von Krankheiten sucht.

Die molekulare Wechselwirkung von Antigen und Antikörper, die Kraft, die zwischen beiden wirkt, ist Nanotechnologie in der Medizin und trägt etwa zur Medikamentenentwicklung bei. Drug-Delivery-Systeme mögen den Weg zu einer personalisierten Medizin ebnen.

Ein anderes Feld, auf das viel gesetzt wird, ist nanobasierte Krebstherapie. Hier sind die Erwartungen und Hoffnungen besonders groß. So wurden in den vergangenen Jahren nanoskalige Systeme entwickelt, die pharmazeutische Wirkstoffe effektiv im Körper verteilen und an die richtigen Stellen bringen.

Die bis zur Zulassung für bestimmte eingeschränkte Indikationen vorangeschrittene Nanopartikel-Krebstherapie der deutschen Firma MagForce ist hier ein Beispiel. Medikamente, die in Lipidvesikeln enthalten sind, gibt es bereits.

Auch können Nanopartikel auf der Basis von Polysacchariden oder Polymeren als Träger dienen. Idealerweise gelangt der Wirkstoff auf diese Weise nicht nur an den richtigen Ort, sondern wird auch zu einer vorherbestimmten Zeit freigesetzt.

Partikel im Nanobereich haben zwei besondere Eigenschaften:

Zum einen gelten unterhalb einer Größe von 50 nm die Gesetze der Quantenphysik, was dazu führt, daß sie andere optische, magnetische oder elektrische Eigenschaften annehmen können und in einem bestimmten Größenbereich durch Wechselwirkung mit ihrer Umgebung auch ihre Gestalt ändern können.

Zum anderen ändert sich mit abnehmender Größe das Verhältnis zwischen Masse und Oberfläche, denn je kleiner ein Körper wird, um so größer wird seine Oberfläche im Verhältnis zur Masse.

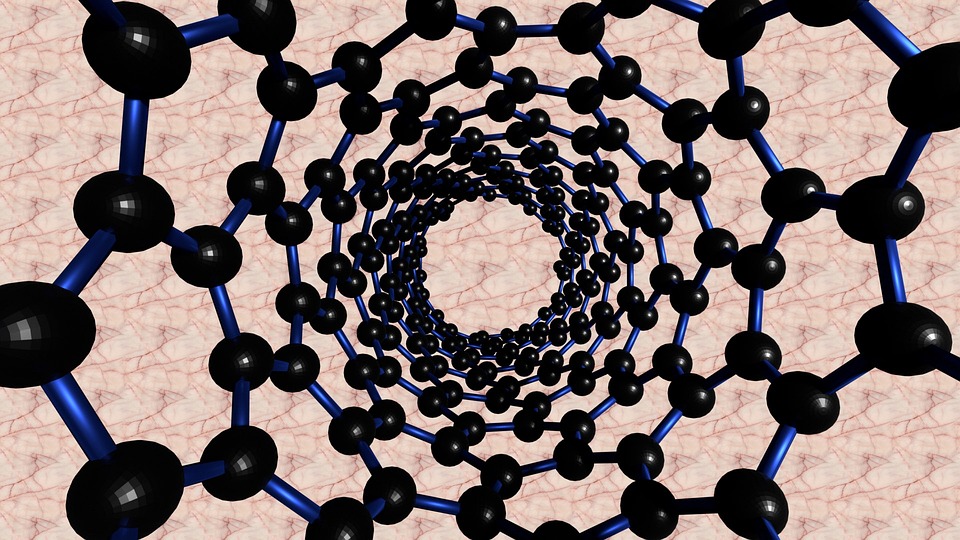

Unter Nanomaterial versteht man ein beliebiges Material, das entweder einen gewissen Anteil an Nanopartikel enthält oder ausschließlich aus diesen besteht. Hierbei unterscheidet man zwischen Nanopartikel, Nanotubes und Buckyballs oder Fullerene.

Nanopartikel entstehen durch Zerkleinerung eines beliebigen Materials, Nanotubes und Buckyballs sind dagegen speziell hergestellte Partikel mit einer typischen Kristallstruktur, wobei Nanotubes Fasern und Buckyballs fußball-ähnliche Nanomaterialien sind.

Nanopartikel sind im Alltag grundsätzlich nichts Neues, da sie in der Natur seit jeher durch verschiedene Verbrennungsprozesse, in der Luft usw. vorkommen.

Sie sind mit den künstlich hergestellten Nanopartikel nur begrenzt vergleichbar, da diese in vielen Fällen, um eine Agglomeration zu vermeiden, beschichtet werden und dadurch hochreaktiv bleiben, wodurch auch die Toxizität zunimmt.

Es besteht ein erheblicher Bedarf an Vehikeln aus anorganischen Materialien sowie biologische Substanzen, die z.B. Medikamente effizient zu ihrem Wirkort transportieren können. Da solche Substanzen zumeist instabil sind, sollen die Trägervehikel auch zum Schutz der Substanzen geeignet sein.

Maßnahmen

Der Ausschuss der EFSA bietet überprüfbares, irrtumsfreies, nachvollziehbares Wissen zur Bewertung von Anträgen von Lebensmittelunternehmen auf Anwendung von technisch hergestellten Nanomaterialien (ENM) in Lebensmittelzusatzstoffen, Enzymen, Aromen, Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, neuartigen Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Futtermittelzusatzstoffen und Pestiziden.

In den Leitlinien werden potenzielle Risiken von ENM und anderen nicht technisch hergestellten Nanopartikeln für die Gesundheit von Mensch und Tier berücksichtigt, die in der Nahrungskette vorhanden sein könnten. In Zukunft wird diese Unterstützung auch auf die Bewertung der Umweltauswirkungen von Nanopartikeln ausgeweitet werden.

Die akademischen Gremien der EFSA befassen sich auch mit der Sicherheit spezifischer Nanomaterialien, z. B. in den Bereichen Lebensmittelzusatzstoffe, neuartige Lebensmittel und Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Das Nano-Netzwerk der EFSA dient der Förderung von Zusammenarbeit und der Vernetzung mit den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Nanotechnologie im Zusammenhang mit Risikobewertungen zur Lebens- und Futtermittelsicherheit.

Durch das Netzwerk werden der Austausch von Informationen und Fachwissen gefördert, der Dialog verbessert und ein gegenseitiges Verständnis der Grundsätze der Risikobewertung zwischen der EFSA und den Mitgliedstaaten aufgebaut. Über die Tätigkeiten des Netzwerks veröffentlichen wir einen Jahresbericht.

Die gleichen veränderten Eigenschaften, die Stoffe in Nanogröße so interessant für Forschung und Entwicklung machen, könnten auch neue Gefahren für Gesundheit und Umwelt mit sich bringen.

Bisher hinkt die Erforschung der Risiken und Nebenwirkungen der Vermarktung von Nano-Produkten jedoch noch stark hinterher. Erste Studien umreißen bereits mögliche Risiken bestimmter häufig eingesetzter Nanomaterialien.Nano-Siliziumdioxid kann das Erbgut stören

Nano-Titandioxid und Nano-Zinkoxid

Nanosilber: Der Glanz täuscht

Kohlenstoff-Nanokugeln (Fullerene)

Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT)

Verpackung von Wirkstoffen in Nanokapseln

Ausgewogene Kommunikation tut not, um Realität und Fiktion klar voneinander zu trennen

In Zukunft erhofft man sich durch ein molekulares Verständnis für die Ursachen von Krankheiten unter anderem bessere Heilungschancen für zerstörtes Gewebe, indem Nanomaterialien und adulte Stammzellen zum Aufbau neuer Haut, neuer Knochen, Nerven oder neuen Blutgewebes eingesetzt werden.

Auch die Selbstorganisation lässt sich für die Nanomedizin eines Tages nutzen, wenn man etwa Prozesse der Wundheilung besser versteht.

Neben der Therapie wird die Diagnostik durch Nanoforschung vorangebracht, etwa im Bereich bildgebender Verfahren – supramolekulare Systeme für die Röntgen- und NMR-Diagnostik sind heute schon ganz selbstverständlich im Einsatz.

Nanoskalige Diagnoseeinheiten sollen schnelle und einfache medizinische Untersuchungen ermöglichen. Auf der Basis von DNA oder RNA sind zum Beispiel Biosensoren für Nukleinsäuren und Proteine denkbar.

Oder die Informationsverarbeitung mit DNA-basierten Reaktionsnetzwerken, die komplexe Mischungen von Biomolekülen analysieren. Nanomaterialien und Nanooberflächen bieten neue Möglichkeiten für Implantate und Prothesen.

„Medikamente ohne Nebenwirkungen, Heilung für Krebs, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, langlebige Implantate für Knochen, Zähne oder zur Stimulanz neuronaler Aktivitäten versprechen eine gesunde Zukunft und klingen fast zu idealistisch, um wahr zu sein“, sagt die Stuttgarter Risikoforscherin Antje Grobe.

So etwa sind Nanomaschinen und -roboter, die in der Blutbahn arbeiten, bis heute Zukunftsmusik – aber besonders öffentlichkeitswirksam.

Ausgewogene Information und Kommunikation zu Methoden, Nutzen und Risiken der Nanomedizin tun not. Nicht zuletzt, um hier Realität und Fiktion klar voneinander zu trennen.

Zwar wird uns die Nanomedizin nicht in Supermenschen verwandeln, aber in Zukunft vielleicht die oben erwähnten Drug-Delivery-Systeme revolutionieren, wenn Medikamente – in Nanopartikeln verpackt – aufgrund von Oberflächenerkennungsmerkmalen gezielt Körperzellen am gewünschten Wirkort finden.

„Nano“ diente im Forschungsraum als probater förderpolitischer Begriff, doch hinsichtlich Fragen der Produkteinordnung und des Verbraucherschutzes bedarf es genauerer Definitionen.

Das stellt sich als schwierig heraus. Sollen Nanopartikel allein durch ihre Abmessungen definiert werden, oder sind – etwa für eine toxikologische Bewertung – eher ihre Funktion und Reaktivität relevant?

Reichen die üblichen mengenbezogenen Definitionen von Schwellenwerten nach dem Grundsatz, dass die Dosis das Gift macht, bei „Nano“ aus? Oder muss man neben der Gewichtsmenge auch die Zahl und die Oberfläche der Teilchen als neue relevante Maßstäbe anlegen, da diese Maße die Reaktivität bestimmen?

Im Oktober 2011 hat die EU-Kommission einen Definitionsvorschlag für Nanomaterial vorgelegt: „Nanomaterial ist ein natürliches, bei Prozessen anfallendes oder hergestelltes Material, das Partikel in ungebundenem Zustand, als Aggregat oder als Agglomerat enthält und bei dem mindestens 50 % der Partikel in der Anzahlgrößenverteilung ein oder mehrere Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 100 nm haben.

Abweichend sind Fullerene, Graphenflocken und einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren mit einem oder mehreren Außenmaßen unter 1 nm als Nanomaterialien zu betrachten.

Das klingt zunächst plausibel, bietet jedoch verschiedene Ansatzpunkte für Kritik: Diese Definition stellt Partikel einer bestimmten Längenskala unter Generalverdacht.

Eine scharfe Grenze wie 100 Nanometer ist willkürlich. Wieso nicht 30 oder 500 Nanometer? Wäre es nicht sinnvoller, einen Katalog risikorelevanter Materialeigenschaften zu entwickeln?

Solche Definitionsfragen mögen auf den ersten Blick als abstrakt erscheinen, sie sind es aber keineswegs!

So tritt in diesem Jahr eine neue Kosmetikverordnung auf EU-Ebene in Kraft, nach der alle Bestandteile in Form von Nanomaterialien eindeutig in der Liste der Inhaltsstoffe aufgeführt werden müssen: „Den Namen dieser Bestandteile muss das Wort ‚Nano‘ in Klammern folgen“, so der Wortlaut in diesem Papier.

Von Nanotechnologie hat mehr als die Hälfte der Europäer noch nichts gehört. In Deutschland ist die Informationslage zwar besser, aber selbst hier hat mehr als ein Drittel der Bevölkerung keine Vorstellung von der Nanotechnologie, wie aktuelle Eurobarometerbefragungen zeigen.

Immerhin lässt sich für Deutschland beobachten, dass die Einstellung der Verbraucher immer noch mehrheitlich positiv ist – auch wenn zunehmendes Wissen eine größere Differenzierung der Bewertungen je nach Anwendungsbereich bewirkt. Der Anteil derer, die sich mit einer pauschalisierten Bewertung schwertun, ist beträchtlich.

Wie wird sich die öffentliche Meinung entwickeln? Einschlägige Studien zeigen durchgängig, dass mehr Information nicht automatisch mehr Zustimmung bewirkt, sondern eher zu einer Polarisierung von bestehenden positiven oder negativen Einstellungen führt.

Solche Studien machen auch immer wieder deutlich, dass das Verhältnis zur Nanotechnologie von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Bestehende Bedenken kann Kommunikation kaum aus dem Weg räumen, da sie auf grundlegenden Ängsten und Einstellungen der Menschen beruhen.

Und diese wiederum haben sich als bemerkenswert stabil erwiesen - Nanotechnologie Düren.

Immer weitere Studien machen die Situation eher unübersichtlicher

Es hat schon mehrere Wellen medialer Aufmerksamkeit gegeben, deren Ausgangspunkt weniger konkrete Gefahren waren als Stellungnahmen und Positionspapiere, in denen diese Gefahren beschworen wurden:

So wurde ein Hintergrundpapier Nanotechnik für Mensch und Umwelt des Umweltbundesamts, das im Oktober 2009 erschienen ist, von vielen Medien als Warnung vor der Nanotechnologie interpretiert.

Zum Beispiel hieß es am 21. Oktober 2009 auf Seite 1 der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG ebenso wie auf SPIEGEL ONLINE: „Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnologie“.

Nach ein paar Stunden der Recherche konnte dieses Onlineportal die Sache schon realistischer einschätzen: „Umweltamt relativiert Nano-Warnungen“.

In der TAGESZEITUNG vom 23. Oktober 2009 brachte es dann ein Bericht des Akademiksjournalisten Niels Boeing auf den Punkt: „Die Nanotechnik birgt einige Risiken. Das allerdings ist seit Langem bekannt und nur die halbe Geschichte.“

Das Sondergutachten Vorsorgestrategien für Nanomaterialien des Sachverständigenrats für Umweltfragen las sich zwei Jahre später ähnlich: Anlass für die Anwendung des Vorsorgeprinzips müsse bereits die vorliegende „abstrakte Besorgnis“ sein.

Es wundert da kaum, wenn Ökoverbände nicht nur mehr Transparenz fordern, sondern erst mal Nanomaterialien aus Lebensmitteln und Kosmetik ganz verbannen wollen, bis deren Ungefährlichkeit nachgewiesen ist. So ist die Verwendung von Nanoteilchen in Naturland-zertifizierten Lebensmitteln und Kosmetika verboten.

Das acatech-Themennetzwerk Nanotechnologie beobachtet seit längerer Zeit die Diskussion um Chancen und Risiken der Nanotechnologie sowie die merkwürdige Situation, dass durch immer weitere Studien die Situation eher unübersichtlicher wird.

Daher haben wir uns entschlossen – gemeinsam mit Leopoldina und Akademienunion –, die Anwendungen in den Blick zu nehmen, die uns Menschen unmittelbar betreffen: In Medizin, Kosmetik und Ernährung rücken Nanotechnologien den Konsumenten buchstäblich zu Leibe.

Dabei stellen sich viele Fragen zu Chancen, Risiken und Problemlösungen:

Was können wir uns von der Nanomedizin erhoffen? Wie wirken Nanomaterialien in Kosmetik? Wie schmeckt „Nano“ – und ist es gesund? Müssen wir auch bei Verbraucherprodukten künftig den Beipackzettel lesen?

So fand Ende 2010 in München ein Akademiensymposium statt, dessen Ergebnisse vor Kurzem als Sammelband veröffentlicht wurden. Neben der Darstellung der akademisch- technischen Chancen und Herausforderungen nahm dabei insbesondere die Diskussion von Kommunikationsaspekten breiten Raum ein.

Der Stuttgarter Techniksoziologe Ortwin Renn und seine Kollegin Antje Grobe benannten dabei drei Punkte, die für einen konstruktiven Umgang mit Nanotechnologien (wie auch mit jenem anderer neuer Technologien) wichtig sind:

Erstens stellten sie klar, dass Wissen heute zwar zunehmend mehrdeutig und unsicher ist, aber keineswegs beliebig.

Im Rahmen der Risikobewertung ist es vor allem wichtig, die Bandbreite des methodisch noch vertretbaren Wissens abzustecken und das Absurde von dem Möglichen, das Mögliche von dem Wahrscheinlichen und das Wahrscheinliche von dem Sicheren zu trennen.

Will man Risiko rational beurteilen, muss man das beste systematische Wissen einbinden

Zweitens hoben Renn und Grobe hervor, dass Expertenwissen und Laienwahrnehmung eher als einander ergänzend denn als gegensätzlich eingestuft werden sollten.

Die Risikoakzeptabilität könne nicht durch Fachwissen bestimmt werden, aber angemessenes Fachwissen sei die notwendige Voraussetzung, um zu einem wohlüberlegten Urteil über Akzeptabilität kommen zu können.

Verantwortliches Handeln müsse sich daran messen, wie sachlich adäquat und moralisch gerechtfertigt Entscheidungen angesichts von Unsicherheiten getroffen werden.

Wenn man Risiko rational und fair beurteilen möchte, sei es unabdingbar, sowohl ethisch gerechtfertigte Bewertungskriterien und -standards anzuwenden als auch das beste zur Verfügung stehende systematische Wissen einzubinden.

Drittens beruhen Entscheidungen über die Zumutbarkeit von Risiken letztendlich immer auf einer subjektiven Abwägung, in die Wissen und Werte eingehen.

Ein Diskurs ohne systematische Wissensgrundlage bleibt leeres Geschwätz, ein Diskurs, der die moralische Qualität der Handlungsoptionen ausblendet, verhilft der Unmoral zum Durchbruch, wie es Renn und Grobe formulierten. Moralität und Sachkompetenz sind beide gleichgewichtig in den Risikodiskurs einzubinden.

Das Akademiensymposium wurde im Zentrum Neue Technologien (ZNT) des Deutschen Museums abgehalten – einem denkbar gut geeigneten Ort: Die im Jahr 2009 eröffnete Ausstellung zur Nano- und Biotechnologie vermittelt einen breiten Überblick über dieses Feld.

An bestimmten Stellen finden sich fachlich tiefer gehende Exkurse. Zu gesellschaftspolitischen Fragen zeigen Medienstationen verschiedene Sichtweisen auf und liefern den Besuchern Argumente für deren eigene Antworten.

Um den Forschungsprozess unmittelbar zu vermitteln, gibt es in der Ausstellung verschiedene Labore, unter anderem ein Mitmachlabor, in dem Besucher selbst Experimente ausführen können.

Schon seit 2005 präsentiert das Deutsche Museum im gläsernen Labor des überprüfbaren, irrtumsfreien, nachvollziehbaren Wissens live in der Öffentlichkeit. Inmitten der Ausstellungen findet nun Nanoforschung statt, arbeiten Doktoranden an ihrem Instrument und stehen Museumsbesuchern Rede und Antwort.

Dieser Ansatz erzeugt eine ganz neue Art von Vorbildern: Jugendliche, die über eine Karriere in der Forschung nachdenken, haben die Möglichkeit, jungen Akademikern zu begegnen.

Die Forscher wiederum werden begreifen, dass Kommunikation ein selbstverständlicher Teil ihres Berufs sein muss.

Eine Evaluationsstudie zum gläsernen Labor hebt hervor, dass dieser Ausstellungsbereich von den Besuchern nicht nur sehr positiv bewertet, sondern auch als Anregung empfunden wird, sich mit dem Thema Nanotechnologie weiter zu beschäftigen.

Auch wurde dieses innovative Konzept bereits exportiert – als Koordinator des EU-Projekts „Nano-ToTouch“ unterstützte das Deutsche Museum andere Science Centers und Museen dabei, in Kooperation mit örtlichen Universitätspartnern ähnliche gläserne Labore einzurichten.

In ganz Europa wird nun diese neue Art von Akademikerkommunikation betrieben. Diese Verflechtung von Dialog und Forschung ist eine direkte Antwort auf die

Forderung nach mehr Transparenz und Zugänglichkeit in der Forschung.

Hier wird gezeigt, wie die aktuelle Forschung selbst geschieht. „Akademiker zum Anfassen“ also – bereit zum Dialog zur eigenen Motivation und über die eigene Arbeit. Zusätzlich bietet das Veranstaltungsforum eine fachübergreifende Plattform für Vorträge, Tagungen, Diskussionsrunden sowie Bürgerdialoge.

Forschungsgebiete zwischen Köln und Aachen.

Bei der Exposition des Menschen sind nicht nur die Menge der Nanopartikel von Bedeutung, sondern auch die Pfade, über welche die Partikel in den Körper gelangen können. Typische Expositionswege in den Körper des Menschen sind:

Das Einatmen durch die Lunge

Die Aufnahme durch die Haut

Die Aufnahme über den Verdauungstrakt

Die Zellgängigkeit (Penetration von Zellwänden oder Membranen).

Für die Aufnahme in den menschlichen Körper ist die Unterscheidung zwischen freien und gebundenen Nanopartikeln von Bedeutung.

Es gilt deshalb zu unterscheiden, ob die eingesetzten Nanomaterialien in einer Matrix fest gebunden (z.B. Tennisschläger) oder ungebunden im Produkt (z.B. Pestizide) vorliegen. Bei gebundenen Nanomaterialien ist eine Freisetzung und in der Folge eine Aufnahme in den Körper eher unwahrscheinlich.

Nanopartikel können auf Grund ihrer Größe biologische Barrieren, wie z.B. Zellmembranen und z.T. auch sehr dichte Gewebe wie die Blut-Hirn-Schranke, durchdringen und stellen daher geeignete Transportsysteme für Wirkstoffmoleküle dar.

Nanopartikel lassen sich nicht nur zum Transport und Schutz biologischer Wirkstoffe einsetzen, sondern sind auch geeignet, solche Wirkstoffe über längere Zeiträume, bis zu mehreren Monaten, dosiert freizusetzen.

Insbesondere wird im Bereich der Nanomedizin an Vehikeln gearbeitet, die in der Lage sind, auf körpereigene Signale zu reagieren. Neben diesen sehr aktuellen Forschungsrichtungen der Nanomedizin werden derzeit bekannte Nanomaterialien aus industriellen Prozessen für Produkte aus dem Consumer Bereich eingesetzt.

Nanomaterialien:

Aufnahme in den menschlichen Körper Die Aufnahme von Nanopartikel erfolgt grundsätzlich über vier verschiedene Wege: Zum einen inhalativ über die Atemwege, zum anderen dermal über die Haut, oral über den Magen/Darm Trakt und für systemische Therapieansätze parenteral.

Die Lunge ist ein relativ gut geschütztes Organ. Eingeatmete Partikel von < 20 μm passieren zuerst die Luftröhre und gelangen dann in Abhängigkeit ihrer Größe in die Lungenröhrchen, die mit einer relativ dicken Schleimhaut ausgekleidet sind und die die eingedrungenen Partikel durch die kontinuierlich nach oben ausgeführte Bewegung der Flimmerhärchen abtransportieren.

Dabei unterliegt die Deposition von Partikeln grundsätzlich drei verschiedenen Mechanismen

Impaktion

Sedimentation

Diffusion

Partikel der Größe von ca. 1 – 5 μm die tiefer eindringen, gelangen bis in die Lungenbläschen (Alveolen) die von einem feinen Netz von Blutgefäßen umgeben sind und für den Gasaustausch sorgen.

Kleinere Partikel < 1 μm werden größtenteils in Abhängigkeit der vorhanden Depositionsmechanismen wieder ausgeatmet. Nanopartikel können sehr leicht durch unspezifische Interaktionen mit der Zellmembran in Zellen aufgenommen werden.

Werden diese Partikel von Makrophagen inkorporiert, lösen sie Reaktionen des Immunsystems aus.

Zur Bekämpfung von Bakterien, Viren und nicht infektiösen Partikeln wird eine Entzündungsreaktion durch die vor Ort anwesenden Immunzellen (in den Lungenbläschen die Alveolarmakrophagen) ausgelöst, wodurch Sauerstoffspezies, Proteine und Lipide freigesetzt werden, die als Botenstoffe auf andere Zelltypen, wie z.B. Epithelzellen wirken.

Pulmonale Deposition von Partikeln, modifiziert nach:

Als zytotoxische Wirkung von Nanopartikel werden die Oberflächeneigenschaften und das elektrokinetische Potential dieser Partikel diskutiert. Je kleiner die Partikel, um so toxischer werden sie, da ihre Oberfläche katalytisch wirksam ist und das umliegende Gewebe durch chemische Aktivitäten geschädigt wird.

Die Nanopartikel die nicht von Zellen des Immunsystems aufgenommen werden und nicht durch Makrophagen eliminiert werden, lagern sich im Interstitium des Lungengewebes ab, d.h. überschreitet die Anzahl der eintretenden Partikel ein gewisses Maß, so wird das Immunsystem überlastete und es kommt zum sogenannten „overload“.

Diese Überlastung führt zu oxidativen Streßreaktionen, wie Entzündungen im umliegenden Gewebe, die auf der Bildung von freien Radikalen basieren.

Dieser Prozeß ist vergleichbar mit dem Krankheitsbild von inhalierbaren Asbestfasern im Größenbereich von ca. 3 μm, die in die Lunge eindringen, dort den Gasaustausch unterbinden und so zu Entzündungen, Tumoren, Embolien, Fibrosen usw. führen können.

Die Elimination der Nanopartikel aus der Lunge hängt nicht nur von der Partikelmenge sondern auch von deren Größe und Materialeigenschaften ab. Je kleiner die Partikel (vgl. TiO2 NP 20nm und 200nm), um so geringer ist deren Elimination.

In Folge kann es sogar zu einer Translokation in das Interstitium und in die Lymphknoten kommen.

Vor allem Quarznanopartikel können ernsthafte Lungenschäden verursachen, wobei generell für alle Materialien gilt, daß viele inhalierbare Partikel mit niedriger intrinsischer Toxizität zu den Zellen, ab bestimmten Dosen zu diversen Lungenerkrankungen führen können.

Als weitere Folge kann es vor allem bei Menschen, die an Arteriosklerose und Herzerkrankungen leiden, zu einer Verschlimmerung der bestehenden Erkrankung und zu Ablagerungen in unterschiedlichen Organen, wie Milz, Leber, Knochenmark etc. kommen.

Weiters ist festzuhalten, daß Nanoröhrchen und Fasern, die die Lunge erreichen, aufgrund ihrer Struktur erheblich toxischer wirken als sphärische Nanopartikel, wobei hier wiederum erwähnt werden sollte, daß in der Natur nur sehr geringe Mengen an Nanoröhrchen in der Luft vorkommen und daher die inhalierte Menge auch sehr gering ist.

Nasale Resorption

Nanopartikel werden nur dann auf den Nasenschleimhäuten abgelagert, wenn sie als Aggregate > 50 μm eingeatmet werden. Eine andere Form der Deposition auf den Nasenschleimhäuten ist nur in suspendierter flüssiger Tröpfchenform möglich.

Beide Technologien der Pulver- und Flüssigaerosole werden bereits im Arzneimittelsektor eingesetzt. Hier liegt derzeit der Focus auf der Entwicklung neuartiger Impfstoffe, da ähnlich wie die Haut, die Schleimhäute der Nase ein immunkompetentes Organ darstellen.

Weitere Anwendungen beschreiben die nasale Applikation von Proteinen und Peptiden. Die meisten bekannten Studien befassen sich jedoch mit den toxikologischen Risiken von Nanopartikel nach Inhalation in Bezug auf die Lunge.

Spezielle Studien, die die toxischen Wirkungen von Nanopartikel aus der Umwelt auf die Nasenschleimhaut untersuchen, sind derzeit nicht bekannt. Mögliche Risiken bestehen aber grundsätzlich im Bereich der Allergien sowie, nach Aufnahme durch die Nasenschleimhäute, in einer Gefährdung der neuronalen Verbindung zwischen dem Gehirn und der Nase.

Grundsätzlich wurde bisher schon gezeigt, daß Substanzen, die sich auf den Nasenschleimhäuten anreichern, über die sogenannte Olfactory-Route bis in das Gehirn unter Umgehung der Blut-Hirn-Schranke vordringen können.

Für solide Nanopartikel ist dieser Vorgang aber noch nicht bewiesen worden. Derzeit gibt es nur eine Studie die eine Translokation in das Gehirn nahelegt.

Dermale Resorption

Die Haut ist ein lebenswichtiges Organ und bietet Schutz vor Kälte, Hitze, Strahlung, Druck, chemischen Schädigungen, Wasser und Wärmeverlust usw. Durch ihren Säureschutzmantel wirkt die Haut aktiv gegen das Eindringen fremder Keime.

Sie hat die Möglichkeit, bestimmte Wirkstoffe zu resorbieren und durch ihre Durchblutung die Regulation von Kreislauf und Körperwärme zu unterstützen. Anatomischer Hautaufbau.

Die oberste Schicht der Haut besteht aus verhornten, nicht durchbluteten Zellen, die keine durchgehende Barriere darstellen. In die tieferen gut durchbluteten Hautschichten sind die Haarwurzeln verankert.

Die feinen Haare gelangen in einem Kanal an die Oberfläche der Haut und verbinden damit die verhornte Oberfläche mit den tieferen Hautschichten.

Denkbare Routen für die Aufnahme von Nanopartikel sind demnach einerseits die Passage durch die Hornhaut in tiefere Hautschichten, andererseits aber auch der Weg direkt über die Haarwurzel in die Blutbahn.

Die bislang publizierten Studien bezüglich der Risiken durch Nanopartikel nach topischer Aufnahme sind nicht sehr aussagekräftig und in ihrer Zahl gering. Es wurden bisher keine Langzeittests durchgeführt, die meisten Studien untersuchen abgetrennte Hautstücke, die nicht mehr durchblutet werden.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Penetration von Nanopartikel in die Haut größenabhängig ist, d.h. je kleiner, um so eher wandern sie in die Dermis. Ihr weiterer Weg durch die Haut in den menschlichen Organismus ist jedoch fraglich.

Neben der natürlichen Belastung der Haut durch Ruß, Quarz etc. aus der Umwelt, kommt in den letzten Jahren die Haut auch mit Nanopartikel aus Kosmetikprodukten in Kontakt.

Sonnencremes als Beispiel bestehen neben Duftstoffen, Emulgatoren und Feuchtigkeitsspendern vor allem aus drei Grundbestandteilen: Öl, Wasser und einem UV-Filter.

Bisher waren diese UV-Filter hauptsächlich organische Moleküle, die das schädliche UV-Licht absorbieren. Nachteile dieser Filtersubstanzen sind zum einen allergische Reaktionen und zum anderen kein gleichmäßiger Sonnenschutz.

Als Alternative wurden Nanopartikel aus Zinkoxid und Titanoxid entwickelt. Die Partikel absorbieren das UV-Licht nicht wie herkömmliche Filtersubstanzen sondern bieten einen Lichtschutz durch Lichtstreuung und Lichtreflektion.

Weiterhin haben diese Partikel den Vorteil der gleichmäßigeren Verteilung auf der Haut gegenüber herkömmliche Filtersubstanzen, die ihre Wirksamkeit nur dann erreichen, wenn sie in die oberen Hautschichten eindringen.

Nanopartikel als UV-Schutz fallen in einen Größenbereich von 80-100 nm, wobei auch schon kleinere Partikel von 15-20 nm in Entwicklung sind. Die Gefahr hierbei ist jedoch, daß die Nanopartikel ab einer bestimmten Größe das kurzwellige Licht nur geringfügig streuen und somit den nötigen UV-Schutz nicht mehr erbringen könnten.

Die zentrale Frage solcher Nanocremes ist, ob die hier enthaltenen Nanopartikel durch die Haut penetrieren und in weiterer Folge über die Blutbahn in den Körper kommen.

Damit verbunden wäre die Frage nach Ablagerung, Biodegradierbarkeit und toxikologische Langzeitwirkung. TiO2 Nanopartikel konnten im Stratum corneum und teilweise auch in den Haarfollikeln nachgewiesen werden.

Ob es dabei zu Interaktionen mit dem Immunsystem kommt ist bisher umstritten. Jedoch ist für die Anwendung von Nanotubes bekannt, daß es zu allergischen Reaktionen der Haut kommen kann.

Mögliche Aufnahmequellen für Nanopartikel aus dem Magen-Darm-Trakt sind neben Trinkwasser und Nahrung auch diverse oral eingenommene Medikamente, Zahnpastaspuren usw.

Durch die pH-Verschiebung vom „sauren Magen“ in den „basischen Darm“ werden die Nanopartikel „gestreßt“, ändern ihre Löslichkeit, ihre ionischen Eigenschaften, ihre Oberflächeneigenschaften und können dadurch wieder ein gesundheitliches Risiko darstellen.

Nanopartikel gelangen auf spezifischen Transportwegen in die Darmzellen, während Fremdstoffe in der Regel im Darm verbleiben und dann ausgeschieden werden.

Der am besten untersuchte Resorptionsweg für Nanopartikel aus dem Darm erfolgt über die sogenannten Peyerschen-Plaques. Das sind Zellareale im Darmge-webe, die zum Immunsystem gehören und in der Lage sind, Nanopartikel oder größere Moleküle durch Phagozytose bzw. Endozytose aufzunehmen.

Kommt es in Folge zur Transzytose, können Nanopartikel auch in das Lymphsystem eintreten, bzw. werden über die Blutgefäße im Körper verteilt (siehe auch Kapitel.

Je kleiner die Nanopartikel sind, um so größer ist die Gefahr der Ablagerung in diversen Organen und um so eher können sie durch Änderung ihrer Oberflächen- und anderer Eigenschaften toxikologische Effekte auslösen.

Ein relativ neuer Aspekt, durch den Nanopartikel in den Magen-Darm-Trakt kommen können, besteht in der Verwendung von nanopartikelhältiger Zahncreme. Überempfindliche Zähne stellen beim Menschen ein zunehmendes Problem dar.

Mittel gegen diese Überempfindlichkeit sind Nanokapseln auf Calciumphosphat und Eiweiß-Basis (Apatit), ein biomimetischer Wirkstoff, der dem Zahnmaterial ähnelt.

Dieser Wirkstoff induziert den Prozeß der Neomineralisation genannt wird. Dabei reagiert der Wirkstoff mit dem im Speichel enthaltenem Calcium und den Phosphatbausteinen und setzt sich auf der Zahnoberfläche ab.

Toxikologische Langzeitstudien liegen zu diesen neuartigen Nanomaterialien nicht vor, obwohl es in diesem Fall aufgrund des steigenden Paradontoserisikos und den oft damit verbundenen Zahnfleischblutungen anzuraten wäre.

Damit verbunden wäre eine direkte und erleichterte Resorption der Nanopartikel durch die Mundschleimhaut - Nanotechnologie Düren.

Nach der Resorption der bisher beschriebenen Nanomaterialien durch die bisher bekannten Resorptionsrouten, ergeben sich grundsätzlich Risiken für die Gesundheit des Menschens durch eine weitergehende Körperverteilung.

Diese kann jedoch auch wieder zur Elimination der aufgenommenen Nanomaterialien beitragen, wie am Beispiel der peroralen Aufnahme ersichtlich und damit die gesundheitlichen Risiken begrenzen.

Bislang wurden Körperverteilungsstudien nur im Bereich der Arzneimittelentwicklung durchgeführt, wobei der größte Anteil der Studien mit einer parenteralen Applikation der Nanopartikel verbunden ist.

Ebenso betrifft das die Körperverteilung von oral applizierten Nanopartikeln, für die bisher meist nur Studien durchgeführt wurden, die die Verteilung und Pharmakokinetik der Arzneistoffe untersucht haben.

Bislang ist nicht gezeigt worden, daß Nanopartikel aus der Umwelt nach Verschlucken zu einem größeren Ausmaß von Körper systemisch aufgenommen werden.

Blut-Hirn-Schranke

Bereits 1885 zeigte Paul Ehrlich, daß saure Vitalfarbstoffe das Hirn nach Injektion in den CSF färbten, nicht jedoch nach intrarterieller Injektion. Dabei ist die eigentliche Barriere nicht, wie zunächst gedacht, die Astrogliazellen sondern das Endothel selber.

Astrogliazellen und Endothel, modifiziert nach:

Das zentrale Nervensystem (ZNS) weist einen besonders komplexen Flüssigkeitskreislauf auf: einerseits wird es vom Blutkreislauf versorgt, andererseits produziert es (Plexus choroideus) auch den Liquor cerebrospinalis (CSF).

Das Hirn-interstitium unterscheidet sich von fast allen anderen interstitiellen Bereichen im Körper darin, daß der Austausch zwischen ihm und dem vaskulärem Raum auf Grund der Blut-Hirn-Schranke sehr beschränkt ist.

Zu den schwersten Erkrankungen, die das Gehirn betreffen, gehören Gehirntumore.

Das Problem bei der Behandlung dieser Erkrankung liegt meist darin, daß fast alle Krebsmedikamente die Blut-Hirn-Schranke nicht genügend überwinden können, weil das Hirnblutgefäß - Endothel sehr dicht ist, der Wirkstoff aus Carrier-Systemen sofort aus den Endothelzellen herausgepumpt wird und sich diese Art von Tumoren z.T. wie Spinnweben in das gesunde Gewebe infiltrieren.

Versuche mit supramolekularen Systemen und Nanopartikeln, haben jedoch gezeigt, daß es mit Hilfe der Nanotechnologie nach intravenöser (i.v.) Injektion möglich ist, derartige Wirkstoffe über die Blut-Hirn-Schranke zu transportieren.

Dieser Transport mittels Nanopartikel ist inzwischen für acht Arzneistoffe aus den verschiedensten Indikationsgebieten nachgewiesen. Da Nanopartikel im gesamten Gehirnareal Wirkstoffe über die Blut-Hirn-Schranke transportieren können, können auch die infiltrativ in das gesunde Gehirn einwachsenden Tumorareale in Zukunft therapiert werden.

Im Rahmen dieser Studie kann leider nicht näher auf die medizinischen Aspekte des Drug-Targetings eingegangen werden, bislang liegen aber nur sehr wenige Studien vor, die eine toxikologische Relevanz von resorbierten Nanopartikel aus dem Umweltbereich nahelegen.

In diesem Zusammenhang gibt es bislang nur eine Studie, die nach inhalativer Applikation eine Umverteilung der Nanopartikel in das Gehirn gezeigt hat. Derzeit wird diskutiert, ob hier wieder die schon zuvor beschriebene Olfactory-Route eine entscheidende Rolle spielt.

Toxikologische Daten hierzu gibt es aber noch nicht.

Diskussion In den hier vorgestellten Studien wurde meistens die zentrale Frage untersucht, wo Nanopartikel, egal bei welcher Anwendung, ob oral, inhalativ, dermal oder nasal im Körper verbleiben und welche toxikologische Effekte sich hieraus ableiten lassen.

In vielen Fällen werden Nanopartikel, wahrscheinlich wie andere Fremdkörper auch, aus dem Körper ausgeschieden. Handelt es sich jedoch um künstlich hergestelltes Nanomaterial, ist es möglich, daß Nanopartikel oder Tubes vom Körper nicht als Fremdstoffe erkannt werden.

Hier besteht die Möglichkeit, daß sich die Nanopartikel im Körper verteilen und in den jeweiligen Organen, vor allem Leber, Milz, Knochenmark und Lunge ansiedeln.

Was mit den Nanomaterialien dort passiert, hängt von der Materialbeschaffenheit der Partikel ab. Biologisch abbaubare Nanopartikel zersetzen sich und Metabolite werden nach peroraler Applikation zumeist über den Darm ausgeschieden.

Ein großes Problem stellen die nicht biologisch abbaubaren Nanopartikel dar, die zwar teilweise untersucht wurden, deren Studienergebnisse aber zu wenig Rück-schlüsse auf langzeittoxikologische Auswirkungen geben.

Bei der dermalen Anwendung von Nanopartikel in Form von Cremes gibt es keine definierten Studien wie sich die Nanopartikel nach ihrer „Ablagerung“ in den jeweiligen Hautschichten verhalten.

Dazu wären dringend Langzeitstudien nötig, da vor allem im kosmetischen Bereich die Anzahl an Nanoprodukten, aufgrund der erleichterten Zulassungsbestimmungen, massiv zunimmt und auch die Anwendung diverser Präparate wie Sonnencremes für Babys und Kleinkinder, deren Haut sicherlich empfindlicher als die eines Erwachsenen ist, empfohlen wird.

So klassifiziert die amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) TiO2 Nanopartikel in UV-abweisenden Substanzen nicht als neuen In-haltsstoff, sondern als „Variation of the bulk material“, also lediglich als eine Variation des zugrunde liegenden Stoffes.

Deshalb können langwierige und aufwendige toxikologische Testverfahren entfallen. Auch das „Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers“ der Europäischen Kommission, vertritt eine ähnliche Auffassung.

Was die inhalative Form der Anwendung betrifft, so sind viele Studien vorhanden, die inhaltlich einerseits auf die richtige Dosisfindung zurückgehen, in denen aber auch der Prozeß der Ablagerung von Nanopartikel in der Lunge und deren Auswirkung beschrieben wird.

Es fehlen allerdings auch in diesem Bereich Langzeitstudien, die vor allem für das Risiko der berufsbedingten Exposition notwendig wären (vgl. Asbest).

Hier werden zur Zeit als Risikobemessung die artverwandten, größeren Partikelformen herangezogen, was z.B. bei der Herstellung von TiO2-Partikel das Tragen einer Staubmaske mit sich bringt, die jedoch die feinen Nanopartikel nicht oder nur ungenügend aus der Umgebungsluft herausfiltern können.

Diese Problematik wird zur Zeit stark von den Versicherungen, wie der Swiss Re aufgenommen, die an einem Vorsorgeprinzip arbeiten, um auf mögliche Gefahren, die sich durch eine Etablierung der Nanotechnologie für die Gesellschaft ergeben könnten, hinzuweisen.

Insgesamt werden mit der Nanotechnologie große Hoffnungen verknüpft. Es werden Produkte mit völlig neuen Eigenschaften gezielt für Anwendungen in Forschung, Medizin, Industrie und Technik entwickelt.

Dabei sollte die Forschung die Frage nach den Risiken für Gesundheit und Umwelt allerdings auf keinen Fall außer Acht lassen. Was die Risikokommunikation be-trifft, müssen vor allem vier Bereiche besonders betrachtet werden:

1. Öffentliche Haltung

2. Öffentliche Wahrnehmung

3. Rolle der Medien

4. Vertrauen der Risikokommunikation auf das Verhalten und die Einstellung der Öffentlichkeit

Diese vier Bereiche tragen zur öffentlichen Meinungsbildung und Akzeptanz der Nanotechnologie bei. Eine Vermeidung der Diskussion und Aufklärung der Risiken würde weitgehend negative Konsequenzen haben.

Zusammenfassend sollte eine frühzeitige Behandlung der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken, unter Einbeziehung der Risikobewertung in die Forschungsarbeiten und Entwicklung von Leitlinien für die Risikobewertung gemacht werden und ferner die Einrichtung eines kostenlosen und offenen Archivs für Forschungliche und technische Veröffentlichungen im Bereich der Nanotechnologie eingerichtet werden.

Förderprogramme

Nationale Förderprogramme

Nanotechnologien werden auf nationaler Ebene von verschiedenen Organisationen seit vielen Jahren gefördert. Im Bereich der Grundlagenforschung ist hier der FWF führend, Programme die eine Industriebeteiligung haben, werden in Österreich überwiegend von der FFG bzw. zuvor vom FFF unterstützt.

Seit 2004 ist unter Führung des BMVIT die FFG mit einem Sonderprogramm der österreichischen Nanoinitiative beauftragt, die folgende Zielsetzungen hat:

Research and Technology

Development Project Clusters

Networks and Confidence Building

Training and Education Measures

Accompanying Measures Im Rahmen dieser Initiative kann davon ausgegangen werden, daß in Zukunft auch in Österreich Risikobewertungen für den Bereich Nanotechnologie und Gesundheit vorgenommen werden.

Derzeit liegen hier noch keine Publikationen vor.

Förderprogramme der Europäischen Union

Auch die Europäische Kommission nimmt Stellung zur Problematik die die Nanotechnologie mit sich bringt. Europa soll auch in Zukunft im weiterentwickelnden Bereich der Nanotechnologie führend bleiben und dies auf sichere und verantwortungsvolle Weise.

Janez Potocnik, ein zuständiges Kommissionsmitglied für Forschung, zitierte dies folgendermaßen:

Die Nanotechnologie ist ein Schlüsselbereich, in dem Europa führend ist, und wir müssen sicherstellen, daß dies so bleibt. Das Potential der Nanotechnologie für die europäische Industrie und die Gesellschaft ist enorm, daher benötigen wir für die Forschung in diesem Bereich eine klare Strategie und wirksame Maßnahmen.

Gleichzeitig müssen wir eventuelle Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken berücksichtigen und so früh wie möglich angehen. Die Maßnahmen des EU-Aktionsplanes umfassen:

Erhöhung der Finanzmittel für Nanotechnologien im siebten Rahmenprogramm, einschließlich einer besonderen Unterstützung für die Untersuchung der Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sowie der Förderung von Technologieplattformen in einigen nanotechnologischen Schlüsselbereichen (z.B. Nano-medizin, Nanoelektronik und nachhaltige Chemie);

Aufbau einer Forschungsinfrastruktur von Weltniveau und von Spitzenleistungszentren mit Hilfe von Investitionen, dem Austausch bester Praktiken und dem Zugang zu bestehenden Einrichtungen;

Gewährleistung vorteilhafter Bedingungen für die europäische Industrie bei der Umwandlung von Forschungsergebnissen in nützliche Produkte und Dienstleistungen (Workshops zum Thema Vermarktung, verstärkte Beteiligung der Industrie an der Forschung, Arbeit an gemeinsamen Normen).

Weitere nützliche Instrumente wären eine Datenbank und ein Patentüberwachungssystem; Gewährleistung der Beachtung ethischer Grundsätze und der Berücksichtigung von Anliegen und Erwartungen der Bürger durch Studien, Informationsmaterial, Dialog und die Einrichtung einer Koordinierungsstelle auf EU-Ebene;

Möglichst frühzeitige Behandlung der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken, Einbeziehung der Risikobewertung in die Forschungsarbeiten und Entwicklung von Leitlinien für die Risikobewertung.

Die bestehenden EU-Rechtsvorschriften sollen überprüft werden, um sicherzustellen, daß den besonderen Merkmalen der Nanotechnologie Rechnung getragen wird.

Die Kommission unterstützt ferner die Einrichtung eines kostenlosen und offenen Archivs für technische Veröffentlichungen im Bereich der Nanotechnologien;

Förderung der interdisziplinären Aus- und Weiterbildung von Forschern und Ingenieuren, wobei der Schwerpunkt auf den praktischen Anwendungen der Nanotechnologie und den generellen Folgen für die Gesellschaft liegt.

Hier ist ein Workshop vorgesehen, ferner die Entwicklung von Ausbildungsveranstaltungen und Lehrplänen. Mit einem europäischen Nanotechnologiepreis könnten beste Praktiken anerkannt werden;

Wichtigstes Anliegen der NANOSAFE Gruppe war die Forderung nach einem offenen Dialog und nach der strukturierten Forschung & Entwicklung hinsichtlich der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, um auf dieser Basis nanomaterialspezifische Regularien festlegen zu können.

Das Programm ist im August 2004 beendet worden und wird derzeit mit NANOSAFE II fortgeführt (s.u.). Die detaillierten Ergebnisse der NANOSAFE Initiative wurden in einer Studie des VDI Technologiezentrum in der Reihe Zukunftstechnologien von Dr. Wolfgang Luther im Juli 2004 veröffentlicht.

Das von der EU geförderte Projekt besteht aus neun Unternehmen aus Forschung und Industrie. Neben dem VDI sind internationale Unternehmen, medizinische Labore, Universitäten und Institute aus ganz Europa vertreten.

Das Projekt analysiert die Risiken, die bei der Produktion, der Anwendung und dem Gebrauch von Nanopartikeln bei Konsum- und Industrieprodukten entstehen können.

Zudem bewertet NANOSAFE Aspekte hinsichtlich der Gesundheit für Beschäftigte und Verbraucher und diskutiert Präventivmaßnahmen und Umsetzungsempfehlungen.

Deutlich ist, dass heutzutage sehr viel mehr Nanopartikel über natürliche Prozesse in die Umwelt gelangen als über die industrielle Produktion. Da jedoch der Einsatz von Nanopartikeln stark zunimmt, wird die Technologiefolgenabschätzung immer dringlicher.

Nanopartikel verfügen über eine hohe Konzentration bei geringem Gewicht, deshalb sind die bisherigen gesetzlichen Standards, die auf Masse pro Volumen angelegt sind, nicht einfach übertragbar.

Die NANOSAFE Partner empfehlen daher zu prüfen, ob die vorhandenen Regularien und Gesetze für Nanomaterialien ausreichen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Typen von Nanopartikeln, sollte jedes Produkt und jede Anwendung individuell behandelt werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf faserförmige Nanopartikel zu legen ist.

Die wahrscheinlichste Aufnahme von Nanopartikeln geht über die Atemwege, nicht über die Haut. Generell wird das Risiko bei trockenen Pulvern höher eingeschätzt, als bei Dispersionen oder Produkten, in denen Nanopartikel gebunden auftreten.

Daraus leiten sich in erster Linie präventive Empfehlungen für die Ausstattung und Schutzbekleidung in geschlossenen Anlagen ab, wo trockene Pulver ausschließlich eingesetzt werden.

Inhalte von NANOSAFE I:

1. Festlegung nanomaterialspezifischer Regularien

2. Materialforschung

3. Risiken bei der Produktion

4. Risiken bei der Anwendung

5. Gesundheitliche Risiken für Beschäftigte und Verbraucher

6. Präventivmaßnahmen und Umsetzungsempfehlungen

NANOSAFE II

Als Folgeprogramm mit den Schwerpunkten Produktion, Lagerung, Transport und Sicherheitsforschung stellt die Europäischen Kommission dem Forschungsprojekt NANOSAFE II seit April 2005 7 MIO € zur Verfügung, den restlichen Teil am Gesamtbudget tragen die beteiligten Unternehmen.

Insgesamt arbeiten 24 Forschungsinstitute, Unternehmen und Startup Firmen aus 7 EU Ländern am Projekt mit.

Inhalte von NANOSAFE II:

1. Verfahren zum Aufsprühen von Nanomaterialien

2. Verfahren zur Charakterisierung gesundheitlicher Auswirkungen

3. Sichere Produktion und sicherer Gebrauch

NANOTOX NANOTOX wird von der Europäischen Kommission von März 2005 bis Februar 2007 mit > als 8 MIO€ finanziert und wird durch die in Großbritannien gegründete Forschungsgesellschaft Chalex, eine private Organisation, koordiniert.

Nanocyl ist industrieller Partner von CMP Cientifica. Die Universitäten von Manchester und von Helsinki dienen als Schlüsselhochschulpartner. Die verschiedenen Partner in NANOTOX dokumentieren mögliche Methoden von Verbreitung und von Verschmutzung durch Nanopartikel und zusammengeballte Nanokristalle.

Nanotox adressiert auch die körperlichen und chemischen Eigenschaften der unterschiedlichen Arten von Nanopartikeln, von Herstellung und von Gebrauch, von Effekten auf menschliche Gesundheit, von Klimaauswirkungen, von Tiertoxikologie, von mutagenecity/genotoxicity, von Standards für sicheren Gebrauch usw..

Die Hauptaspekte von NANOTOX sind die Verbreitung der Forschungsresultate über die Websites Nanoforum und Nanotox, einen Toxikologieliteraturbericht auf den Verbreitungsmethoden und den Ursachen der Verschmutzung durch Nanopartikeln,

Expertengruppesitzung, eine Gesetzgebungswerkstatt (die gegenwärtige nationale und internationale Standards, politische Linien und allgemeine Vorschriften festsetzen),

ein leistungsfähiges Diagramm der gegenwärtigen R&D-Tätigkeiten in Europa, eine Verbreitungwerkstatt und einen Satz Richtlinien und Empfehlungen der besten Praxis für die sichere Produktion und den Gebrauch von Nanopartikeln.

Inhalte von NANOTOX:

1. Kontamination mit Nanopartikeln und Agglomeration zu Nanokristallen

2. Physikalische und chemische Eigenschaften von Nanopartikeln

3. Gesundheit Mensch

4. Umwelt

5. Toxizität bei Tieren

6. Gentoxizität

7. Standards zur sicheren Anwendung

Weiters zählt dazu die Aufstellung einer Risikoabschätzung:

1. Identifizierung des Gefährdungspotentials

2. Quantifizierung der Gefährdungsabschätzung

3. Expositionsabschätzung

4.Risikocharakterisierung

NANODERMNANODERM wurde bis 2005 von der Europäischen Kommission mit ca. 2,5 MIO € finanziert. Bei diesem von der EU geförderte Projekt arbeiten vier akademischen Universitäten und 3 Forschungsorganisationen mit.

Zum Vergleich:

Ein DNS-Strang ist 2,5 nm breit, ein Proteinmolekül 5 nm, ein rotes Blutkörperchen 7.000 nm und ein menschliches Haar 80 000 nm breit. Würde ein Mensch einen 1 nm kleinen Nanopartikel darstellen, wäre ein rotes Blutkörperchen 7 Kilometer lang.

In der Lebensmittelproduktion, -verarbeitung, -konservierung und –verpackung sowie in der Küchen- und Reinigungsmittel -industrie werden sehr unterschiedliche Technologien eingesetzt.

Allen voran sind solche Verfahren zu nennen, durch die kontrolliert nanopartikuläre Substanzen in Größen von 1-100 nm erzeugt und erhalten werden können. Erst durch die Langzeitstabilität der Nanopartikel werden bestimmte Eigenschaften erzielt.

Es werden aber auch Partikel bis zu einer Größe von einigen hundert Nanometern erzeugt, so dass die Begrenzung auf 100 nm eher willkürlich erscheint.

Sie hat sich herausgebildet aufgrund der Tatsache, dass vor allem in Größen von 1-100 nm Elemente und Verbindungen deutlich andere Eigenschaften aufweisen als in größeren Agglomeraten (Teilchen-Zusammenballungen).

Gleichzeitig hat aber der Direktor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in einem Interview darauf hingewiesen, dass er für den Lebensmittelsektor Partikel bis zu 300 nm als Nanopartikel betrachtet (EU Food Law 2007).

Der grundlegende Mechanismus der Eigenschaftsänderung von Stoffen in Nano-Form ist die Vergrößerung der Oberfläche, die mit völlig anderen physikalisch-chemischen Eigenschaften als Abbildung 1:

Natürlich vorkommende Stoffe wie Titandioxid (Weißpigment als Lebensmittelzusatz),

Siliziumdioxid (Füllstoff) oder unlösliche Vitamine wie Koenzym Q10 zeigen eine enorm angestiegene Reaktivität oder schlagartige Wasserlöslichkeit, wenn sie als Nanopartikel hergestellt werden.

Eingesetzt wird sie beispielsweise in der Elektronikbranche, beim Automobilbau, in der Architektur, der Medizin sowie bei der Herstellung von Kosmetika.

In der Lebensmittelindustrie und in der Landwirtschaft bieten die besonderen Eigenschaften von Nanomaterialien viele neue Möglichkeiten.

Sie können als stärkere Farbstoffe, Geschmacksstoffe und Nahrungsergänzungsmittel, antibakterielle Zusätze von Lebensmittelverpackungen und stärkere Pestizide und Dünger für die Landwirtschaft eingesetzt werden.

In vielen Fällen wird das gleiche Verfahren in der gesamten Agrar- und Lebensmittelkette verwendet. Zum Beispiel werden derzeit häufig nanoskalige Tonplättchen (Nanoclay Composite) Lebensmittel- und Getränkeverpackungen zugesetzt.

Gleichzeitig finden sie auch in landwirtschaftlichen Geräten und Plastikmaterialien Verwendung, um gezielt Pestizide oder Dünger freizusetzen.

Es ist anzunehmen, dass die Technologie im Lebensmittelbereich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten über die Verwendung von einzelnen Partikeln und verkapselten Zusammensetzungen hinausgehen wird und weitaus komplexere Instrumente, Systeme und Maschinen zum Einsatz kommen werden.

So wird vorausgesagt, dass sich z.B. mit der Biotechnologie nicht nur das genetische Material von Menschen, Tieren und Pflanzen verändern lässt, sondern dass sich auch synthetische Materialien und biologische Strukturen miteinander verbinden lassen.

Eine neue Fachrichtung, die synthetische Biologie, vereint unterschiedliche Technologien, die im kleinsten Bereich agieren.

Diese soll die Herstellung künstlicher Organismen ermöglichen, die z.B. für Biotreibstoffe oder generell in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen können (ETC Group 2007).

Neue Eigenschaften bergen neue Risiken

Vereinfacht ausgedrückt verursacht eine kleine Partikelgröße neue Eigenschaften, die neue Risiken bergen können.

Nanopartikel haben eine sehr stark vergrößerte Oberfläche, die im Vergleich zu größeren Partikeln gleicher chemischer Zusammensetzung eine höhere chemische Reaktivität,

höhere biologische Aktivität und ein stärkeres katalytisches Verhalten aufweisen (Garnett und Kallinteri 2006; Limbach et al 2007; Nel et al 2006).

Gerade diese höhere chemische Reaktivität und Bioverfügbarkeit (Menge eines Nährstoffs,

der tatsächlich aus dem Lebensmittel in den Körper aufgenommen wird und für diesen verfügbar ist) kann jedoch auch zu einer höheren Toxizität der Nanopartikel im Vergleich zur gleichen Masse größerer Partikel führen.

Die Toxizität der Nanopartikel wird aber auch noch durch weitere Faktoren beeinflusst:

Hierzu gehören die chemische Zusammensetzung, die Form, die Oberflächenstruktur,

die Flächenladung, das Ausmaß der Teilchenzusammenballung oder wiederauflockerung sowie das Vorhandensein oder das Fehlen anderer, anhaftender Gruppen von Chemikalien.

Nanomaterialien werden vom Körper weitaus besser aufgenommen als größere Partikel. So kann Material, das weniger als 300 nm misst, in einzelne Zellen eindringen (Garnett und Kallinteri 2006),

während Nanomaterialien von unter 70 nm sogar von Zellkernen aufgenommen werden und dort erheblichen Schaden verursachen können (Chen und von Mikecz 2005; Geiser et al. 2005; Li et al. 2003).

Manche Nanomaterialien wirken bei in vitro Versuchen toxisch auf menschliches Gewebe und Zellkulturen.

Erhöhter oxidativer Stress (Produktion von zellschädigendem reaktivem Sauerstoff), die Produktion von entzündlichen Zytokinen (kleinen Proteinen, die von Zellen ausgeschüttet werden),

DNS-Mutationen (Geiser et al. 2005), Schäden an der Struktur des Zellkerns und die Beeinträchtigung von Zellaktivität und Wachstum,

Schäden an den Mitochondrien (Kraftwerke innerhalb der Zelle, die sie mit Energie versorgen) (Chen und von Mike cz 2005) und sogar Zelltod (Li et al. 2003) wurden festgestellt.

Sowohl bei in vitro als auch in vivo Versuchen haben sich Nano materialien aus Titandioxid, Silber und Zink, die bereits jetzt in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, als toxisch erwiesen.

Nanomaterialien haben so vielfältige Eigenschaften und Verhaltensweisen, dass eine allgemein gültige Bewertung ihrer Gesundheits- und Umweltrisiken nicht möglich ist (Maynard2006).

Stoff, Form, Ladung und Größe der verschiedenen Partikel beeinflussen ihr kinetisches Verhalten (Aufnahme, Verteilung, Verstoffwechselung und Ausscheidung) und ihre toxischen Eigenschaften (Hagens et al. 2007).

Aus diesem Grund können sogar Nanomaterialien der selben chemischen Zusammensetzung in unterschiedlichen Größen oder Formen extrem unterschiedliche Toxizitäten aufweisen.

Bis es ein wesentlich umfangreicheres Verständnis des biologischen Verhaltens von Nanomaterialien gibt, wird es unmöglich sein, die Gefahren der verschiedenen Materialien voraussagen zu können.

Jedes neue Nanomaterial muss daher eine eigene Gesundheits- und Risikobewertung vor seiner kommerziellen Nutzung durchlaufen.

Wie Maynard (2006) feststellt, ist “es anhand der Veröffentlichungen zur Toxizität klar, dass die Partikelgröße allein kein gutes Kriterium ist, um zwischen mehr oder weniger gefährlichen Materialien und Technologien zu unterscheiden“.

Dennoch bleibt die Partikelgröße ein offensichtliches, wenn auch nur grobes Kriterium, das zu weiteren, umfangreicheren Untersuchungen und Partikelcharakterisierungen führen sollte,

bevor die kommerzielle Verwendung in Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten erlaubt wird.

Zur Definition von Nanopartikeln

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) und die American Society for Testing and Materials (ASTM International) haben sich bislang noch nicht auf eine größenbasierte oder sonstige Definition von Nanomaterialien verständigt.

Allerdings haben viele Regierungsbehörden und akademische Einrichtungen damit begonnen, Nanomaterialien vorläufig darüber zu definieren,

dass diese neuartige, größenabhängige Eigenschaften aufweisen, die sie von größeren Partikeln des gleichen Materials unterscheiden und die mindestens in einer Dimension zwischen 0,2–100 nm liegen.

Diese Größendefinition ist in gewisser Weise willkürlich, allerdings weisen Materialien kleiner 100 nm am ehesten die neuen, nanospezifischen Eigenschaften auf,

die mit ihrer vergrößerten relativen Oberfläche und der Dominanz von Quanteneffekten in dieser Größenskala begründet sind (U.K. RS/RAE 2004).

Das größte potentielle Risiko für die menschliche Gesundheit geht nach kleinsten Teilchen im Lebensmittelbereich dem Bericht der britischen Royal Society and Royal Academy of Engineering von 2004 von ungebundenen Partikeln aus, die kleiner als 100 nm sind (U.K. RS/RAE 2004).

Allerdings ist die Angemessenheit der 100 nm Definition in letzter Zeit in Frage gestellt worden, insbesondere bezüglich der Bewertung der Gesundheits- und Umweltrisiken.

Internationale Stimmen, die der Meinung sind, dass einige Partikel, die größer als 100 nm sind, ähnliche anatomische und physiologische Verhaltensweisen wie Nanomaterialien aufweisen, nehmen zu.

Denn neuartige, größenspezifische Verhaltensweisen von Partikeln, die einige hundert Nanometer groß sind, zeigen ebenfalls eine sehr hohe Reaktivität,

Bioaktivität und Bioverfügbarkeit sowie einen erhöhten Einfluss von Oberflächeneffekten und -adhäsionen (Fähigkeit zum Anhaften) (Garnett and Kallinteri 2006).

Weiterhin gehen vorläufige Studien davon aus, dass einige Partikel von einigen hundert Nanometern oder sogar bis zu 1.000nm Größe, vergleichbare Gesundheitsrisiken aufweisen können (Wang et al. 2006; Ashwood et al. 2007).

Aufgrund der erheblichen Unsicherheit über die angemessene Größe benutzen verschiedene Regierungsbehörden, Forschungsinstitutionen und Akademiker unterschiedliche Größendefinitionen.

So definierte die Britische Regierung Nanomaterialien in ihrem freiwilligen Meldeprogramm von 2006 als Materialien, die „in einer oder zwei Dimensionen bis zu 200 nm“ messen (U.K. DEFRA 2006).

Angesichts der Unklarheiten, welche Rolle Faktoren wie Form, Oberflächeneigenschaften, Ladung, Beschichtungen etc. spielen, besteht zur Zeit keine klare Beziehung zwischen der Partikelgröße und dem biologischen Verhalten der Partikel.

Allerdings scheint ein größenbasierter „Auslöser“ notwendig, umsicherzustellen, dass Partikel, die neue toxikologische Risiken aufweisen könnten,

angemessen reguliert werden und die notwendigen, spezifischen Sicherheitstests durchlaufen, ehe sie für die kommerzielle Anwendung in Lebensmitteln und land-wirtschaftlichen Produkten zugelassen werden.

Inklusive ihrer Fähigkeit von einzelnen Zellen aufgenommen zu werden – und da vorläufige Studien auf mögliche größenspezifische Gesundheitsrisiken in diesem Größenbereich verweisen, halten wir einen vorsorgenden Ansatz für angemessen.

Nebenprodukte

Synthetische Materialien werden bewusst hergestellt. Sie enthalten sowohl Partikel (z.B. Metalloxide wie Zinkoxid oder Titandioxid) als auch andere atomare Strukturen wie Röhrchen und Drähte, die durch Technologien hergestellt werden.

Im Vergleich dazu können Nanopartikel aber auch als Nebenprodukte in der Natur oder bei industriellen Prozessen entstehen. Quellen hierfür sind Waldbrände,

Vulkanismus und bei hohen Temperaturen ablaufende industrielle Prozesse, wie Verbrennung, Schweißen und Schleifen, aber auch Abgase von Autos, Lastwagen und Motorrädern (U.K. HSE2004).

Im Rahmen von Luftverschmutzung werden sie auch als ultrafeine Partikel bezeichnet. Obwohl Menschen diesen Partikeln schon immer ausgesetzt waren, hielt sich die Belastung bis zur industriellen Revolution in Grenzen.

Der neu entstehende akademische Bereich der Toxikologie, der sich mit den Risiken synthetisch erzeugter Nanomaterialien befasst, basiert auf dem bereits vorhandenen Wissen über die Gefahren von Nanopartikeln, die als Nebenprodukte entstehen.

So wissen wir, dass die erhöhte Belastung mit Partikeln durch die Luftverschmutzung in Städten zu einer erhöhten Anzahl an Erkrankungen und sogar Todesfällen unter besonders empfindlichen Bevölkerungsgruppen führt.

Synthetische Materialien haben bereits breiten Einzug in den Lebensmittelsektor gefunden.

Sie finden sich in Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, werden für Lebensmittelverpackungen und -aufbewahrungsbehälter verwendet und in der Landwirtschaft als Bestandteile von Agrochemikalien eingesetzt.

Die Recherche des BUND und seiner Partnerorganisationen von Friends of the Earth hat ergeben, dass die Nutzung von Nanomaterialien keine Zukunftsvision mehr ist, sondern dass bereits heute Nano-Artikel auf dem Markt sind, ohne dass sie als solche für den Verbraucher gekennzeichnet wären.

Die Lebensmittelindustrie macht ein großes Geheimnisum die Verwendung nanotechnologischer Verfahren,

was besonders angesichts fehlender gesetzlicher Verpflichtungen zur Kennzeichnung von Nano-Lebensmitteln dazu führt, dass niemand mit Sicherheit wissen kann, ob in einem bestimmten Produkt Nanopartikel vorkommen.

Die Angaben über die Menge der bereits auf dem Markt befindlichen Nano-Lebensmittel schwanken daher stark:

man schätzt, dass bereits 150-600 Nano-Lebensmittel und 400-500 Lebensmittelverpackungen mit Nano-Zusätzen auf dem Markt sind (Cientifica 2006; Daniells 2007; Helmut Kaiser Consultancy Group 2007a; Helmut Kaiser Consultancy Group 2007b; Reynolds 2007).

Definition von Lebensmitteln

Unter dem Begriff Lebensmittel werden Lebensmittelverstanden, die durch Anbau, Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung synthetische Materialien enthalten.

Technologische Verfahren können in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft, der Lebensmittelverarbeitung, der Lebensmittelverpackung und selbst in der Lebensmittelüberwachung sowie der Kontrolle landwirtschaftlicher Aktivitäten eingesetzt werden:

Nahrungsmittel wie Erfrischungsgetränke, Speiseeis, Schokolade und Chips können als „gesunde“ Lebensmittel verkauft werden, in dem der Fett-, Kohlenhydrat- und Kaloriengehalt gesenkt und der Eiweiß-, Ballaststoff- und Vitamingehalt erhöht wird.

Die Produktion von stärkeren Geschmacks- und Farbstoffen sowie Lebensmittelzusätzen und Verarbeitungshilfen beschleunigt die Verarbeitung und senkt die Kosten für Inhaltsstoffe und Verarbeitung.

Lebensmittel werden entwickelt, die je nach Bedarf ihre Farbe, ihr Aroma oder ihren Nährwert verändern (auf der Forschungsagenda von Lebensmittelproduzenten wie Kraft und Nestlé).

Lebensmittelverpackungen, die Verderb, Bakterien oder Nährwertverlust aufspüren und dies durch Freisetzen von antibakteriellen Substanzen, Aromen, Farbstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln kompensieren.

Entwicklung neuer stärkerer Agrochemikalien wie Dünger, Pestizide, Wachstumsregulatoren und Saatgutbehandlungsmittel.

Anhang A enthält eine Liste mit 93 Nano-Produkten vom deutschen und internationalen Markt - Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Verpackungsmaterialien, Küchenutensilienund –geräte sowie Agrochemikalien.

Ein Auszug der Ergebnisse ist Tabelle 1 zu entnehmen. Angesichts der Zurückhaltung der Lebensmittelindustrie,

über die Verwendung von Nanomaterialien Auskunft zu geben (Shelke 2006), gehen wir davon aus, dass diese Liste letztlich nur einen Bruchteil der weltweit im Handel befindlichen Produkte enthält.

Die Nutzung der Nanotechnologie in der Lebensmittelverarbeitung

Bisher werden mit der Nanotechnologie häufig futuristisch anmutende Lebensmittel in Verbindung gebracht, die auf Knopfdruck in der Mikrowelle Farbe,

Geschmack oder Konsistenz verändern, oder die sich speziellen, kundenspezifischen Gesundheits- und Ernährungsvorgaben anpassen.

Aber auch wenn diese Verwendungen vielleicht erst die nächste Generation von Nano-Lebensmitteln beschreiben, so finden sich doch auch schon heute eine ganze Reihe weniger spektakulärer Lebensmittel auf dem Markt, die Nanomaterialien enthalten.

Auf dem deutschen Markt konnten bisher keine Lebensmittelgefunden werden, deren Nano-Bestandteile öffentlich bekanntgegeben, deklariert oder gekennzeichnet werden.

Auch auf dem internationalen Markt konnten wir nur wenige Lebensmittel finden, die einen Hinweis darauf enthalten, dass sie Nanomaterialien beinhalten (Produktliste Anhang A).

In der Realität werden aber bereits zahlreiche Lebensmittel angeboten, die Nanomaterialien enthalten, ohne dass dieses vom Verbraucher erkannt werden kann.

Etwas anders verhält es sich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Hier werben die Anbieter schon häufiger mit dem Schlagwort „Nano“, wobei nicht immer klar ist, ob tatsächlich auch Nanomaterialien enthalten sind.

Nanopartikel und Partikel bis zu wenigen hundert Nanometern werden vielen Nahrungsmitteln zugefügt, um ihre Fließeigenschaften, ihre Farbe und ihre Festigkeit bei der Verarbeitung zu verbessern sowie ihre Haltbarkeit zu verlängern:

Als Aluminiumsilikate sind sie weit verbreitete Mittel, um Verklumpungen in Pulver und Granulaten zu verhindern, als Titandioxid eingängiges Mittel zum Bleichen und Aufhellen von Süßwaren, Käse und Soßen (Ashwood et al 2007; Powell et al. 2000).

Als größere Partikel sind diese konventionellen Lebensmittelzusätze biologisch inaktiv und werden von den Europäischen Behörden als sicher für die menschliche Ernährung betrachtet (EFSA2004).

Obwohl es immer mehr Hinweise darauf gibt, dass sie in Nanoform weniger unproblematisch sind, unterscheiden die Behörden jedoch nicht zwischen den unterschiedlichen Größen, wenn sie die Sicherheit von Verarbeitungshilfen und Lebensmittelzusatzstoffen bewerten.

Die wohl am häufigsten verwendeten Nano-Verarbeitungshilfen fallen in die Gruppe der Riesel- und Fließhilfsmittel. Zahlreiche Lebens mittel werden in Pulverform angeboten und verarbeitet.

Damit diese nicht verklumpen und eine schlechte Fließfähigkeit aufweisen, wird ihnen immer häufiger nanopartikuläres Siliziumdioxid zugesetzt. Die Liste der Lebensmittel mit Rieselhilfen ist lang und hier dennoch sicher unvollständig.

Hersteller Produkt Nano-Inhaltsstoff Zweck Evonik Industries Aerosil, Sipernat Nano-Siliziumdioxid Rieselhilfe für pulverförmige Inhaltsstoffe (vormals Degussa) Evonik Industries Ad Nano Nano-Zinkoxid

Kann z.B. für Mineralzubereitungen genutzt werden (vormals Degussa) Aqua Nova SOL Nano-Mizellen

Bessere Aufnahme aktiver Inhaltsstoffe in Zellen und (Kapseln) Organe durch Einschluss in Nanokapseln BASF Solu E 200 Vitamin E Nano-Lösung